日本の育児休業取得者は増加傾向ではあるものの、現在でも女性正社員の多くが第一子を出産したのちに離職しています。

一度手放したキャリアを取り戻すのは難しく、ブランクが長いと再就職に踏み出すことに躊躇してしまう方も多いでしょう。

ブランクなく働き続けるためには育児休業の制度の有無はもちろん、復帰後のキャリアプランも含めて長く働き続けられる職場選びが重要です。

そこで本記事では、仕事と育児、どちらも犠牲にせずに両立していくためのヒントをご紹介します。

ぜひ、これからのキャリア選びのために参考にして下さい。

日本の育児休業取得率と働く女性を取り巻く状況

働く女性の5割近くが出産をきっかけに退職している

現在の日本では、若い世代を中心に子育てをしながら働くワーキングマザーが主流になりつつあります。

新卒の就職活動の時点で、まだ見ぬ未来の赤ちゃんを強く意識している女子学生も多くいるでしょう。

「出産後も無理なく働き続けることができるのか」

「働く母親としてロールモデルとなる先輩社員はいるのか」

など、就職活動で熱心に質問した経験が筆者にもあります。

実際に日本の女性社員の育児休業取得率は増加傾向にあり、昭和60年代にはたった5.7%だったのに対し、2010年代には28.3%まで増加しています。(図1)

育児休業を取得せずに就業を継続した割合も合わせると、第一子出産前の有職者の約半数が出産後も就業を継続しています。

(引用)内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 令和元年版」(2019)

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-08.html

育児休業を利用せずに就業を継続する女性の割合も減っており、この30年間で育児休業が制度として普及していることがわかります。

しかし裏を返してみれば第一子出産前の有職者の半数近く、データによれば46.9%が出産後に離職しているというのが現状です。

なおこちらはパートタイマーや非正規社員も含めたデータです。

第二子、第三子出産前後になると出産による離職率は下がっていきますが、約2割は出産後に退職を選択しています。(*1)

正社員の女性が仕事を続ける割合は大幅に増加

次に正社員の女性の離職率についてみていきましょう。

図2は正社員の女性の第一子出産前後の就業異動の状況です。妊娠前に正社員だった女性の中で62.2%が正社員として継続して働いています。

(引用)内閣府男女共同参画局「「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び 出産・育児と女性の就業状況について」(2018)

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_45/pdf/s1.pdf p4

6.9%の人はパート従業員や派遣社員、フリーランス等に職を転向しており、30.9%は離職しています。

1980年代後半には育児休業を取得して復帰する人の割合が12.6%でしたので、育児休業を利用したのちに再び正社員として働く女性が大幅に増加しています。

このように日本の働く女性を取り巻く状況としてはここ数十年で改善は見られているものの、依然として多くの女性が出産や育児をきっかけとして退職しているという事実があります。

女性が正社員として働き続けることを断念する理由とは

仕事を辞めた理由として多いのは「子育てと仕事の両立の難しさ」

ご紹介してきたように女性の有職者の約半数、そして正社員の約3割が出産を機に離職している現状があります。

では、その理由は一体何なのでしょう。

次の図3は妊娠・出産を機に仕事を辞めた女性に対して行なったアンケートの調査結果です。

このデータは全国の25歳から44歳を対象にした調査で、2018年のものです。

(引用)内閣府男女共同参画局「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び 出産・育児と女性の就業状況について」(2018)

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_45/pdf/s1.pdf p9

このアンケートの結果では1位は「子育てをしながら仕事を続けるのが大変だったから」、2位は「子育てに専念したかったから」、3位は「自分の体や胎児を大事にしたいと考えたから」となっています。

そして4位以下は子どもの体調不良時に休むことが多かったこと、家事や育児の家族のサポートが不十分だったことなどが理由として挙がっており、実際に復帰した結果、仕事と育児の両立を断念した人が多いことがわかります。

アンケートの結果では「子育てに専念したい」「自分の体を大事にしたい」という内発的な動機も見られます。

子どもとの時間を増やしたい、子どもの成長や発達に寄り添っていきたいなどのポジティブな理由で退職を選ぶ方も多くいらっしゃいます。

しかし周囲のサポートが得られず、子育てと仕事の両立に悩んだ結果、離職しているという方も多くいるのが現状です。

育児休業や時短勤務などの支援制度が整っていたとしても、家族そして同僚の理解が得られなければ仕事を続けていくのが難しいでしょう。

子どもの体調不良で仕事を休むのは母親”だけ”の役割なのか

退職理由として「子どもが体調の悪いときなどに休むことが多かったから」と多くの方が挙げられています。

子どもが保育園に通い始めた途端、集団生活のなかでさまざまな感染症にかかってしまうのは子育てあるあるの一つと言ってもいいでしょう。

子どもの体調不良が続き、配偶者に頼ることができずに自分ばかりが仕事を休んでいると、周囲に負担をかけているという事実に耐えられないという方も少なくありません。

職場でストレスがかかることで子どもに対しても余裕が持てなくなり、退職を決断するというケースもあります。

また休暇や早退が続くことで業績や評価に影響が及んでしまうと、昇進やキャリアアップを目指している女性にとっては障壁となるでしょう。

子どもの体調不良自体を防ぐことは難しいのですが、配偶者と交代で対応できれば負担は軽減されます。

しかし実際に子どもの体調が悪い時に休暇を取る男性正社員は少ないのが現状です。

育児の担い手は配偶者である女性であり、休暇を取るのも女性側であるという認識を持った男性社員が多いというデータもあります。(*2)

有給休暇や時短勤務などの制度が整っていたとしても、乳幼児がどのくらい体調を崩すのかは個体差が大きく一律に制度化するのは難しい問題です。

そのため突然の休暇や早退が続いても問題ない人員配置となっているのか、母親だけでなく父親が休暇をとることに周囲の理解がどのくらい得られるのかといった、職場単位でのフォロー体制が重要です。

制度が整っているだけではダメ?仕事と育児の両立を実現する職場選び

出産で離職した多くの人が再就職を希望している

離職することは家計へのダメージが大きく、子どもの教育資金や老後資金なども考えると正社員として仕事を継続したいと希望される方も多いでしょう。

総務省が行った調査では出産・育児で離職した女性の約6割が就業を希望しています。

そして復帰を希望する時期に差はあるものの離職した時点では約9割の女性が再就職したいと回答しています。(*3)

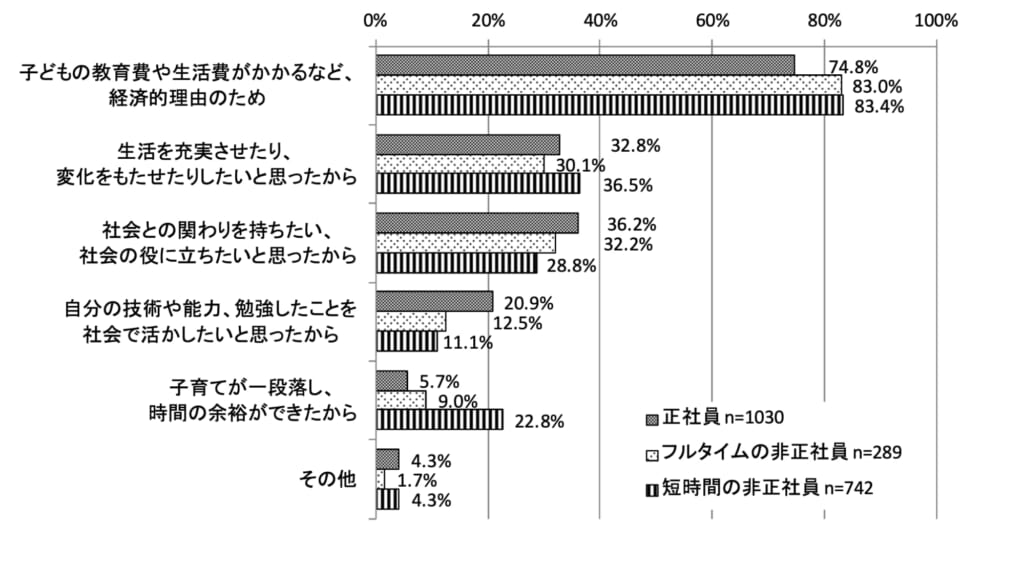

実際に再就職をされた方へのアンケート結果によると、再就職の理由として多いのはやはり教育費や生活費などの経済的な問題となっています。(図4)

(引用)厚生労働省委託調査「出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業 労働者アンケート調査結果」(2015)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/dl/h26-02_itakuchousa00.pdf p34

家計への影響や生涯年収を考えると、正社員の安定した給料とこれまで築いたキャリアを手放すのには相当な覚悟も必要です。

比較的復帰がしやすい看護師や保育士などの専門職以外では、たとえ離職前に大手企業の総合職であってもブランクがあれば同等の条件では復帰が難しいのが現状です。

ブランクを作らずに正社員として働き続けるには?

正社員として同じ職場で仕事を続けていくことを希望するのであれば、その両立を可能にする職場選びが重要です。

現在勤めている会社の制度が整っていないのであれば、転職を視野にいれて活動を始めてみましょう。

まず育児休業制度をはじめ時短勤務など子育てを支援する制度が整っているのかをチェックしましょう。

時短勤務も3歳未満までなのか、小学校卒業時点までなのかは会社によって様々です。

在宅勤務や残業の有無、出張が必要な仕事内容なのかも重要なポイントです。

また、たとえ制度が整っていたとしても、取得率が低く職場に浸透していなければ意味がありません。

反対に性別に関わらず多くの人が育児休業を利用していれば、育児中の社員をフォローするノウハウが蓄積されている可能性が高く両立がしやすい職場といえるでしょう。

勤務実態に関する詳細な情報は厚生労働省の運営する「しょくばらぼ」(URL:https://shokuba.mhlw.go.jp)という職場情報総合サイトで調べることができます。

「しょくばらぼ」では仕事と育児の両立に関する情報として、企業の以下のデータを公開しています。

- 女性と男性の育児休業取得実績

- 出産女性の継続在籍割合

- 就学前までの時短勤務の有無

- 子どもの看護のために休暇を取った男性労働者数

さらに育児支援制度利用者への面談やセミナーなど女性のキャリア形成の支援を実施しているのかについても調べることができます。

まとめ

育児休業やその他の子育て支援制度はここ数十年で普及が進み、働く母親の選択肢は確実に広がっています。

近年は男性の育児休業も推奨されており、パートナーと助け合ってキャリアを築いていくことも可能になりつつあります。

一方で仕事と育児の両立に悩み、ストレスにさらされ退職される方が多いのも現状です。

ブランクなくバリバリ仕事を続けたいのか、数年間は育児に専念したいのか、キャリアアップは望まずに自由度の高い職場で働き続けたいのか、子育てを含めたキャリアプランは人それぞれです。

そしてそのどれもが尊重されるべきであり、他者から非難されたり強制されるものではありません。

子どもをいつ授かるのかは必ずしも計画通りに行くものではありませんが、子どもを望むのであれば出産後どのように働いていきたいのか明確なプランを持っておくことが大切です。

「出産・育児を含めたキャリアプランを実現していけるのか」という目線で働く場所や仕事を選ぶことが、仕事と育児の両立を成功させる鍵となるでしょう。

【無料】人材紹介事業者向けセミナーのアーカイブ配信

現在、人材紹介事業を行っている方はもちろん、

人材紹介事業の起業を検討中の方向けの動画もご用意しております。

求職者集客から求人開拓まで、幅広いテーマを揃えていますので、お気軽にご視聴ください!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

視聴料 :無料

視聴手順:

①下記ボタンをクリック

②気になるセミナー動画を選ぶ

③リンク先にて、動画視聴お申込みフォームにご登録

④アーカイブ配信視聴用URLをメールにてご送付

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

【エビデンス】

*1 内閣府男女共同参画局「「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び 出産・育児と女性の就業状況について」(2018)p2

*2 厚生労働省「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握 のための調査研究事業 労働調査結果の概要」(2019)p17

*3 厚生労働省「女性の再就職・再雇用」p3

【著者】石上 文

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在は二児の母として「育児」「エネルギー」「環境問題」などをテーマにフリーランスのライターとして活動中。